https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1|開店情報|3|2625

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1|閉店情報|4|1345

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e6%83%85%e5%a0%b1|イベント情報|12|788

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%b3%ef%bc%88%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e9%96%a2%e9%80%a3%ef%bc%89|自転車レーン(自転車関連)|28|24https://kawariyuku-machida.com/tag/%e4%b8%ad%e8%8f%af%e6%96%99%e7%90%86%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|中華料理店(開店情報)|36|59https://kawariyuku-machida.com/tag/%e4%b8%ad%e8%8f%af%e6%96%99%e7%90%86%e5%ba%97|中華料理店|37|106

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%93%e3%83%8b%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|コンビニ(閉店情報)|44|147https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%93%e3%83%8b|コンビニ|45|419

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%9f%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%93%e3%83%8b%ef%bc%89|ファミリーマート(コンビニ)|46|110https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%abk%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%af%e3%82%b9%ef%bc%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%93%e3%83%8b%ef%bc%89|サークルKサンクス(コンビニ)|47|64https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7|カフェ|49|349

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%bb%e3%83%96%e3%83%b3%e3%82%a4%e3%83%ac%e3%83%96%e3%83%b3%ef%bc%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%93%e3%83%8b%ef%bc%89|セブンイレブン(コンビニ)|59|133https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%b3%ef%bc%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%93%e3%83%8b%ef%bc%89|ローソン(コンビニ)|61|99https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%93%e3%83%8b%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|コンビニ(開店情報)|62|254https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|カフェ(閉店情報)|64|93https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%89%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%92%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%88%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%ef%bc%89|ドトールコーヒーショップ(カフェ)|65|21https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%83%bd%e5%b8%82%e8%a8%88%e7%94%bb%e9%81%93%e8%b7%af|都市計画道路|67|268

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%b7%af%e7%b7%9a%e3%83%90%e3%82%b9|路線バス|71|483

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e6%94%b9%e6%ad%a3%ef%bc%88%e8%b7%af%e7%b7%9a%e3%83%90%e3%82%b9%ef%bc%89|ダイヤ改正(路線バス)|72|180https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%a5%9e%e5%a5%88%e5%b7%9d%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e4%ba%a4%e9%80%9a%ef%bc%88%e8%b7%af%e7%b7%9a%e3%83%90%e3%82%b9%ef%bc%89|神奈川中央交通(路線バス)|73|425https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|スーパー(閉店情報)|85|55https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc|スーパー|86|235

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%b7%af%e7%b7%9a%e5%bb%83%e6%ad%a2%ef%bc%88%e8%b7%af%e7%b7%9a%e3%83%90%e3%82%b9%ef%bc%89|路線廃止(路線バス)|87|58https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|ファストフード(閉店情報)|92|48https://kawariyuku-machida.com/tag/%e6%9b%b8%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|書店(閉店情報)|93|41https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%92%e3%83%bc%ef%bc%88%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%ef%bc%89|スターバックスコーヒー(カフェ)|95|24https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%89%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%89%ef%bc%88%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%89|マクドナルド(ファストフード)|96|52https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%89|ファストフード|97|168

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%96%a2%e9%80%a3|行政関連|98|331

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e6%9b%b8%e5%ba%97|書店|100|106

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|ドラッグストア(閉店情報)|101|29https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2|ドラッグストア|102|157

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%9b%9e%e8%bb%a2%e5%af%bf%e5%8f%b8%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|回転寿司(開店情報)|107|30https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%9b%9e%e8%bb%a2%e5%af%bf%e5%8f%b8|回転寿司|108|53

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b9%e3%82%b7%e3%83%ad%e3%83%bc%ef%bc%88%e5%9b%9e%e8%bb%a2%e5%af%bf%e5%8f%b8%ef%bc%89|スシロー(回転寿司)|109|4https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|カフェ(開店情報)|111|225https://kawariyuku-machida.com/tag/%e4%b8%ad%e8%8f%af%e6%96%99%e7%90%86%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|中華料理店(閉店情報)|112|37https://kawariyuku-machida.com/tag/%e6%97%a5%e9%ab%98%e5%b1%8b%ef%bc%88%e4%b8%ad%e8%8f%af%e6%96%99%e7%90%86%e5%ba%97%ef%bc%89|日高屋(中華料理店)|113|20https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%83%b3%e5%ba%97|ラーメン店|120|279

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%83%b3%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|ラーメン店(開店情報)|121|176https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%ae%b6%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%b2%a9%e5%ba%97|家電量販店|122|51

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%ae%b6%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%b2%a9%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|家電量販店(閉店情報)|123|13https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%ab%98%e9%80%9f%e3%83%90%e3%82%b9%ef%bd%a5%e7%a9%ba%e6%b8%af%e9%80%a3%e7%b5%a1%e3%83%90%e3%82%b9%ef%bc%88%e8%b7%af%e7%b7%9a%e3%83%90%e3%82%b9%ef%bc%89|高速バス・空港連絡バス(路線バス)|124|78https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%81%9c%e7%95%99%e6%89%80%e6%96%b0%e8%a8%ad%ef%bc%88%e8%b7%af%e7%b7%9a%e3%83%90%e3%82%b9%ef%bc%89|停留所新設(路線バス)|125|99https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b3%e3%82%b3%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%ef%bc%88%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2|ココカラファイン(ドラッグストア)|129|14https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|ドラッグストア(開店情報)|130|112https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%80%a3%e7%af%80%e3%83%90%e3%82%b9%e3%80%8c%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%80%8d%ef%bc%88%e8%b7%af%e7%b7%9a%e3%83%90%e3%82%b9%ef%bc%89|連節バス「ツインライナー」(路線バス)|131|63https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%8c%ab%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%ef%bc%88%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%ef%bc%89|猫カフェ(カフェ)|146|6https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%9f%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%84%ef%bc%88%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%89|ミスタードーナツ(ファストフード)|150|27https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|スーパー(開店情報)|155|126https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%9c%b0%e9%9c%87%ef%bc%88%e7%81%bd%e5%ae%b3%ef%bc%89|地震(災害)|158|26https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%81%bd%e5%ae%b3|災害|159|132

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|ファストフード(開店情報)|162|95https://kawariyuku-machida.com/tag/100%e5%86%86%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97|100円ショップ|168|95

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%bd%e3%83%bc%ef%bc%88100%e5%86%86%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%89|ダイソー(100円ショップ)|169|40https://kawariyuku-machida.com/tag/100%e5%86%86%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|100円ショップ(閉店情報)|170|24https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%89%84%e9%81%93|鉄道|178|280

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e7%8e%8b%e5%b0%86%ef%bc%88%e4%b8%ad%e8%8f%af%e6%96%99%e7%90%86%e5%ba%97%ef%bc%89|大阪王将(中華料理店)|183|3https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%b0%8f%e7%94%b0%e6%80%a5%e3%83%90%e3%82%b9%ef%bc%88%e8%b7%af%e7%b7%9a%e3%83%90%e3%82%b9%ef%bc%89|小田急バス(路線バス)|185|80https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e4%ba%8b|公共工事|187|16

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b3%e5%ba%97|パチンコ店|191|42

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b3%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|パチンコ店(開店情報)|192|18https://kawariyuku-machida.com/tag/%e6%a5%ad%e5%8b%99%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89|業務スーパー(スーパー)|199|7https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%82%a2%ef%bc%88%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2%ef%bc%89|ウエルシア(ドラッグストア)|200|22https://kawariyuku-machida.com/tag/100%e5%86%86%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|100円ショップ(開店情報)|202|59https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b9%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a8%e3%83%95%ef%bc%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%93%e3%83%8b%ef%bc%89|スリーエフ(コンビニ)|210|24https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%81%ab%e4%ba%8b%ef%bc%88%e7%81%bd%e5%ae%b3%ef%bc%89|火事(災害)|212|10https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%83%b3%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|ラーメン店(閉店情報)|220|91https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%bb%83%e6%a0%a1%e8%88%8e%e8%b7%a1%e5%9c%b0%e5%88%a9%e7%94%a8%ef%bc%88%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%96%a2%e9%80%a3%ef%bc%89|廃校舎跡地利用(行政関連)|225|39https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a4%e3%83%9e%e3%82%b6%e3%82%ad%ef%bc%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%93%e3%83%8b%ef%bc%89|デイリーヤマザキ(コンビニ)|226|5https://kawariyuku-machida.com/tag/%e4%b8%89%e5%92%8c%ef%bd%a5%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%af%e3%83%b3%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89|三和・フードワン(スーパー)|236|50https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%bc%ef%bd%a5%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89|ダイエー・グルメシティ(スーパー)|239|16https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%97%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%ef%bc%88%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%ef%bc%89|キープウィルグループ(カフェ)|240|44https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%ac%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%89|ガソリンスタンド|243|25

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%ac%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%89%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|ガソリンスタンド(開店情報)|244|5https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b5%e3%83%96%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a4%ef%bc%88%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%89|サブウェイ(ファストフード)|245|12https://kawariyuku-machida.com/tag/%e4%bd%8f%e5%b1%85%e8%a1%a8%e7%a4%ba%ef%bd%a5%e5%9c%b0%e7%95%aa%e6%95%b4%e7%90%86%ef%bc%88%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%96%a2%e9%80%a3%ef%bc%89|住居表示・地番整理(行政関連)|246|13https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b9%e3%82%ae%e8%96%ac%e5%b1%80%ef%bc%88%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2%ef%bc%89|スギ薬局(ドラッグストア)|248|27https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%ad%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%82%a2%ef%bc%88%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%89|ロッテリア(ファストフード)|251|8https://kawariyuku-machida.com/tag/%e6%9b%b8%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|書店(開店情報)|253|46https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%bc%b7%e9%a2%a8%ef%bc%88%e7%81%bd%e5%ae%b3%ef%bc%89|強風(災害)|264|12https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%81%bf%e9%9b%a3%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%88%e7%81%bd%e5%ae%b3%ef%bc%89|避難情報(災害)|265|8https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%ac%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%89%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|ガソリンスタンド(閉店情報)|269|13https://kawariyuku-machida.com/tag/ampm%ef%bc%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%93%e3%83%8b%ef%bc%89|am/pm(コンビニ)|275|9https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|レンタルショップ(開店情報)|276|5https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|レンタルショップ(閉店情報)|277|15https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97|レンタルショップ|278|26

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%a5%ef%bc%88100%e5%86%86%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%89|キャンドゥ(100円ショップ)|281|29https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%b7%af%e7%b7%9a%e6%96%b0%e8%a8%ad%ef%bc%88%e8%b7%af%e7%b7%9a%e3%83%90%e3%82%b9%ef%bc%89|路線新設(路線バス)|283|66https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%89%e3%83%a0%e3%83%89%e3%83%a0%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%ac%e3%83%bc%ef%bc%88%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%89|ドムドムハンバーガー(ファストフード)|288|7https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%9f%e3%83%8b%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%93%e3%83%8b%ef%bc%89|ミニストップ(コンビニ)|295|17https://kawariyuku-machida.com/tag/%e6%bf%83%e9%9c%a7%ef%bc%88%e7%81%bd%e5%ae%b3%ef%bc%89|濃霧(災害)|297|2https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%92%e3%83%bc%ef%bc%88%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%ef%bc%89|タリーズコーヒー(カフェ)|299|18https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%a4%83%e5%ad%90%e3%81%ae%e7%8e%8b%e5%b0%86%ef%bc%88%e4%b8%ad%e8%8f%af%e6%96%99%e7%90%86%e5%ba%97%ef%bc%89|餃子の王将(中華料理店)|300|4https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%ae%b6%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%b2%a9%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|家電量販店(開店情報)|301|24https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%a9%8d%e9%9b%aa%ef%bc%88%e7%81%bd%e5%ae%b3%ef%bc%89|積雪(災害)|304|25https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b1%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%95%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%81%e3%82%ad%e3%83%b3%ef%bc%88%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%89|ケンタッキーフライドチキン(ファストフード)|306|22https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b3%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|パチンコ店(閉店情報)|310|20https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%81%9c%e7%95%99%e6%89%80%e5%90%8d%e7%a7%b0%e5%a4%89%e6%9b%b4%ef%bc%88%e8%b7%af%e7%b7%9a%e3%83%90%e3%82%b9%ef%bc%89|停留所名称変更(路線バス)|314|32https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%83%b3%e6%9d%b1%e7%a7%80%ef%bc%88%e4%b8%ad%e8%8f%af%e6%96%99%e7%90%86%e5%ba%97%ef%bc%89|オリジン東秀(中華料理店)|324|8https://kawariyuku-machida.com/tag/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e6%b6%88%e9%98%b2%e5%ba%81%ef%bc%88%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%96%a2%e9%80%a3%ef%bc%89|東京消防庁(行政関連)|325|23https://kawariyuku-machida.com/tag/%e6%98%9f%e4%b9%83%e7%8f%88%e7%90%b2%e5%ba%97%ef%bc%88%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%ef%bc%89|星乃珈琲店(カフェ)|331|4https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%88sd%ef%bc%88%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2%ef%bc%89|クリエイトSD(ドラッグストア)|345|20https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%ad%a6%e8%a6%96%e5%ba%81%ef%bc%88%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%96%a2%e9%80%a3%ef%bc%89|警視庁・神奈川県警察(行政関連)|350|43https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%94%ba%e7%94%b0%e5%b8%82%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%88%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%96%a2%e9%80%a3%ef%bc%89|町田市子どもセンター(行政関連)|353|13https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%89%9b%e4%b8%bc%e5%b1%8b%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|牛丼屋(開店情報)|355|34https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%89%9b%e4%b8%bc%e5%b1%8b|牛丼屋|356|58

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%90%89%e9%87%8e%e5%ae%b6%ef%bc%88%e7%89%9b%e4%b8%bc%e5%b1%8b%ef%bc%89|吉野家(牛丼屋)|357|18https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%ef%bc%88%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%89|バーガーキング(ファストフード)|358|14https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%89%9b%e4%b8%bc%e5%b1%8b%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|牛丼屋(閉店情報)|365|11https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%9b%9e%e8%bb%a2%e5%af%bf%e5%8f%b8%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|回転寿司(閉店情報)|367|16https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%a4%e3%83%9e%e3%83%80%e3%83%87%e3%83%b3%e3%82%ad%ef%bc%88%e5%ae%b6%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%b2%a9%e5%ba%97%ef%bc%89|ヤマダデンキ(家電量販店)|370|14https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%93%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%ef%bc%88%e5%ae%b6%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%b2%a9%e5%ba%97%ef%bc%89|ビックカメラ(家電量販店)|374|17https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%b0%8f%e7%94%b0%e6%80%a5%e5%a4%9a%e6%91%a9%e7%b7%9a%e5%bb%b6%e4%bc%b8%e8%a8%88%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%89%84%e9%81%93%ef%bc%89|小田急多摩線延伸計画(鉄道)|376|4https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%a2%e3%82%b9%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%ac%e3%83%bc%ef%bc%88%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%89|モスバーガー(ファストフード)|384|11https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%94%ba%e7%94%b0%e5%b8%82%e7%ab%8b%e5%9b%b3%e6%9b%b8%e9%a4%a8%ef%bc%88%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%96%a2%e9%80%a3%ef%bc%89|町田市立図書館(行政関連)|392|32https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2100%ef%bc%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%93%e3%83%8b%ef%bc%89|ローソンストア100(コンビニ)|393|9https://kawariyuku-machida.com/tag/%e6%88%90%e5%9f%8e%e7%9f%b3%e4%ba%95%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89|成城石井(スーパー)|400|10https://kawariyuku-machida.com/tag/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%83%81%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%82%81%e3%81%97%ef%bc%88%e7%89%9b%e4%b8%bc%e5%b1%8b%ef%bc%89|東京チカラめし(牛丼屋)|407|6https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%bb%e3%83%aa%e3%82%a2%ef%bc%88100%e5%86%86%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%89|セリア(100円ショップ)|416|15https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%83%86%e3%82%a3%ef%bd%a5%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2%ef%bc%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%93%e3%83%8b%ef%bc%89|コミュニティ・ストア(コンビニ)|417|6https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%81%99%e3%81%8d%e5%ae%b6%ef%bc%88%e7%89%9b%e4%b8%bc%e5%b1%8b%ef%bc%89|すき家(牛丼屋)|421|15https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%82%af%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%ef%bc%88%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%ef%bc%89|サンマルクカフェ(カフェ)|429|9https://kawariyuku-machida.com/tag/%e6%9d%be%e5%b1%8b%ef%bc%88%e7%89%9b%e4%b8%bc%e5%b1%8b%ef%bc%89|松屋(牛丼屋)|434|13https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%aa%e3%83%ac%ef%bc%88%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%89|サンテオレ(ファストフード)|436|3https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b0%ef%bc%88%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2%ef%bc%89|サンドラッグ(ドラッグストア)|445|14https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%9e%e3%83%84%e3%83%a2%e3%83%88%e3%82%ad%e3%83%a8%e3%82%b7%ef%bc%88%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2%ef%bc%89|マツモトキヨシ(ドラッグストア)|447|13https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%9d%e3%83%97%e3%83%a9%ef%bd%a5%e7%94%9f%e6%b4%bb%e5%bd%a9%e5%ae%b6%ef%bc%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%93%e3%83%8b%ef%bc%89|ポプラ・生活彩家(コンビニ)|453|11https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%81%9c%e7%95%99%e6%89%80%e5%bb%83%e6%ad%a2%ef%bc%88%e8%b7%af%e7%b7%9a%e3%83%90%e3%82%b9%ef%bc%89|停留所廃止(路線バス)|458|35https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%a4%9a%e6%91%a9%e3%83%a2%e3%83%8e%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%ab%e7%94%ba%e7%94%b0%e5%bb%b6%e4%bc%b8%e8%a8%88%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%89%84%e9%81%93%ef%bc%89|多摩モノレール町田延伸計画(鉄道)|460|21https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%bc%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%89|オーケー(スーパー)|463|8https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%ad%9a%e5%b1%8b%e8%b7%af%ef%bc%88%e5%9b%9e%e8%bb%a2%e5%af%bf%e5%8f%b8%ef%bc%89|魚屋路(回転寿司)|476|4https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%b1%aa%e9%9b%a8%ef%bc%88%e7%81%bd%e5%ae%b3%ef%bc%89|豪雨(災害)|490|4https://kawariyuku-machida.com/tag/%e6%9d%b1%e6%80%a5%e7%94%b0%e5%9c%92%e9%83%bd%e5%b8%82%e7%b7%9a%ef%bc%88%e9%89%84%e9%81%93%ef%bc%89|東急田園都市線(鉄道)|495|53https://kawariyuku-machida.com/tag/%e4%ba%ac%e7%8e%8b%e7%9b%b8%e6%a8%a1%e5%8e%9f%e7%b7%9a%ef%bc%88%e9%89%84%e9%81%93%ef%bc%89|京王相模原線(鉄道)|496|22https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e6%94%b9%e6%ad%a3%ef%bc%88%e9%89%84%e9%81%93%ef%bc%89|ダイヤ改正(鉄道)|497|29https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%89%e3%82%a2%ef%bc%88%e9%89%84%e9%81%93%ef%bc%89|ホームドア(鉄道)|498|41https://kawariyuku-machida.com/tag/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e8%bb%8a%e4%b8%a1%ef%bc%88%e9%89%84%e9%81%93%ef%bc%89|新型車両(鉄道)|499|18https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e5%bc%95%e9%80%80%ef%bc%88%e9%89%84%e9%81%93%ef%bc%89|車両引退(鉄道)|500|24https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%a7%85%e8%88%8e%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%ef%bc%88%e9%89%84%e9%81%93%ef%bc%89|駅舎リニューアル(鉄道)|501|54https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%99%b4%e7%81%ab%ef%bc%88%e7%81%bd%e5%ae%b3%ef%bc%89|噴火(災害)|502|2https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%8e%e3%82%b8%e3%83%9e%ef%bc%88%e5%ae%b6%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%b2%a9%e5%ba%97%ef%bc%89|ノジマ(家電量販店)|503|15https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bc%88%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%ef%bc%89|プロント(カフェ)|506|6https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%83%b5%e4%be%bf%e5%b1%80%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|郵便局(開店情報)|513|17https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%83%b5%e4%be%bf%e5%b1%80|郵便局|514|28

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%81%af%e3%81%be%e5%af%bf%e5%8f%b8%ef%bc%88%e5%9b%9e%e8%bb%a2%e5%af%bf%e5%8f%b8%ef%bc%89|はま寿司(回転寿司)|533|4https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%96%8b%e9%80%9a%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%88%e9%83%bd%e5%b8%82%e8%a8%88%e7%94%bb%e9%81%93%e8%b7%af%ef%bc%89|開通情報(都市計画道路)|535|114https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%a1%a3%e6%96%99%e5%93%81%e5%ba%97|衣料品店|546|146

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%a1%a3%e6%96%99%e5%93%81%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|衣料品店(閉店情報)|547|65https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%a1%a3%e6%96%99%e5%93%81%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|衣料品店(開店情報)|548|79https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%97%85%e9%99%a2%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|病院(開店情報)|564|92https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%97%85%e9%99%a2|病院|565|118

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%b0%8f%e5%85%90%e7%a7%91%ef%bc%88%e7%97%85%e9%99%a2%ef%bc%89|小児科(病院)|566|23https://kawariyuku-machida.com/tag/%e6%ad%af%e7%a7%91%ef%bc%88%e7%97%85%e9%99%a2%ef%bc%89|歯科(病院)|567|45https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab%ef%bc%88%e7%97%85%e9%99%a2%ef%bc%89|医療モール(病院)|568|20https://kawariyuku-machida.com/tag/%e6%95%b4%e5%bd%a2%e5%a4%96%e7%a7%91%ef%bc%88%e7%97%85%e9%99%a2%ef%bc%89|整形外科(病院)|569|27https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%a4%96%e7%a7%91%ef%bc%88%e7%97%85%e9%99%a2%ef%bc%89|外科(病院)|570|16https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%86%85%e7%a7%91%ef%bc%88%e7%97%85%e9%99%a2%ef%bc%89|内科(病院)|571|34https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%84%b3%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e5%a4%96%e7%a7%91%ef%bc%88%e7%97%85%e9%99%a2%ef%bc%89|脳神経外科(病院)|572|17https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%9c%bc%e7%a7%91%ef%bc%88%e7%97%85%e9%99%a2%ef%bc%89|眼科(病院)|575|28https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%a9%a6%e4%ba%ba%e7%a7%91%ef%bc%88%e7%97%85%e9%99%a2%ef%bc%89|婦人科(病院)|582|10https://kawariyuku-machida.com/tag/%e4%b9%b3%e8%85%ba%e5%a4%96%e7%a7%91%ef%bc%88%e7%97%85%e9%99%a2%ef%bc%89|乳腺外科(病院)|583|9https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%b7%8f%e5%90%88%e7%97%85%e9%99%a2%ef%bc%88%e7%97%85%e9%99%a2%ef%bc%89|総合病院(病院)|585|32https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%8f%a3%e8%85%94%e5%a4%96%e7%a7%91%ef%bc%88%e7%97%85%e9%99%a2%ef%bc%89|口腔外科(病院)|586|13https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%97%85%e9%99%a2%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|病院(閉店情報)|588|15https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%9a%ae%e8%86%9a%e7%a7%91%ef%bc%88%e7%97%85%e9%99%a2%ef%bc%89|皮膚科(病院)|589|16https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%94%a3%e5%a9%a6%e4%ba%ba%e7%a7%91%ef%bc%88%e7%97%85%e9%99%a2%ef%bc%89|産婦人科(病院)|591|7https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%80%b3%e9%bc%bb%e5%92%bd%e5%96%89%e7%a7%91%ef%bc%88%e7%97%85%e9%99%a2%ef%bc%89|耳鼻咽喉科(病院)|592|8https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%82%aa%e3%82%b1%e5%ba%97|カラオケ店|594|43

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%82%aa%e3%82%b1%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|カラオケ店(閉店情報)|595|13https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%82%aa%e3%82%b1%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|カラオケ店(開店情報)|596|25https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc|ゲームセンター|600|36

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|ゲームセンター(閉店情報)|601|17https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|ゲームセンター(開店情報)|602|18https://kawariyuku-machida.com/tag/%e4%ba%ac%e7%8e%8b%e3%83%90%e3%82%b9%ef%bc%88%e8%b7%af%e7%b7%9a%e3%83%90%e3%82%b9%ef%bc%89|京王バス(路線バス)|621|42https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e9%9b%bb%e8%bb%8a%ef%bc%88%e9%89%84%e9%81%93%ef%bc%89|ラッピング電車(鉄道)|635|6https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%8e%e7%9b%b8%e6%a8%a1%e5%a4%a7%e9%87%8e%ef%bc%88%e5%95%86%e6%a5%ad%e6%96%bd%e8%a8%ad%ef%bc%89|ボーノ相模大野(商業施設)|661|78https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%99%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af%ef%bc%88%e5%95%86%e6%a5%ad%e6%96%bd%e8%a8%ad%ef%bc%89|グランベリーパーク(商業施設)|663|175https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%bf%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%bc|タクシー|678|43

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e4%b9%97%e5%90%88%e4%ba%a4%e9%80%9a%ef%bc%88%e3%82%bf%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%bc%ef%bc%89|小型乗合交通(タクシー)|679|11https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%85%ac%e5%9c%92%e6%95%b4%e5%82%99%e4%ba%8b%e6%a5%ad%ef%bc%88%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%b7%a5%e4%ba%8b%ef%bc%89|公園整備事業(公共工事)|681|75https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e5%ba%97|飲食店|682|1890

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|飲食店(閉店情報)|683|589https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|飲食店(開店情報)|684|1210https://kawariyuku-machida.com/tag/covid19|新型コロナウイルス(災害)|690|72https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%83%bd%e9%81%93155%e5%8f%b7%ef%bd%a5%e5%b8%82%e9%81%93%e5%bf%a0%e7%94%9f630%e5%8f%b7%e7%b7%9a%ef%bc%88%e9%83%bd%e5%b8%82%e8%a8%88%e7%94%bb%e9%81%93%e8%b7%af%ef%bc%89|都道155号・市道忠生630号線(都市計画道路)|692|24https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%a9%9f%e9%96%a2|金融機関|702|72

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%a9%9f%e9%96%a2%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|金融機関(開店情報)|703|34https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%a9%9f%e9%96%a2%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|金融機関(閉店情報)|704|33https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%b3|ファーストキッチン|718|1

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1%ef%bd%a5%e3%83%9b%e3%83%93%e3%83%bc%e5%ba%97|アニメ・ホビー店|726|92

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1%ef%bd%a5%e3%83%9b%e3%83%93%e3%83%bc%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|アニメ・ホビー店(閉店情報)|727|23https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1%ef%bd%a5%e3%83%9b%e3%83%93%e3%83%bc%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|アニメ・ホビー店(開店情報)|728|55https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e7%b5%b1%e5%bb%83%e5%90%88%e8%a8%88%e7%94%bb%ef%bc%88%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%96%a2%e9%80%a3%ef%bc%89|学校統廃合計画(行政関連)|736|16https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%8f%b0%e9%a2%a8%ef%bc%88%e7%81%bd%e5%ae%b3%ef%bc%89|台風(災害)|752|16https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%81%9c%e9%9b%bb%ef%bc%88%e7%81%bd%e5%ae%b3%ef%bc%89|停電(災害)|753|8https://kawariyuku-machida.com/tag/jr%e6%a8%aa%e6%b5%9c%e7%b7%9a%ef%bc%88%e9%89%84%e9%81%93%ef%bc%89|JR横浜線(鉄道)|757|82https://kawariyuku-machida.com/tag/jr%e7%9b%b8%e6%a8%a1%e7%b7%9a%ef%bc%88%e9%89%84%e9%81%93%ef%bc%89|JR相模線(鉄道)|758|13https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%b0%8f%e7%94%b0%e6%80%a5%e7%99%be%e8%b2%a8%e5%ba%97%e7%94%ba%e7%94%b0%e5%ba%97%ef%bc%88%e5%95%86%e6%a5%ad%e6%96%bd%e8%a8%ad%ef%bc%89|小田急百貨店町田店(商業施設)|759|89https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%a5%bf%e5%8f%8b%e7%94%ba%e7%94%b0%e5%ba%97%ef%bc%88%e5%95%86%e6%a5%ad%e6%96%bd%e8%a8%ad%ef%bc%89|西友町田店(商業施設)|760|33https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%94%ba%e7%94%b0%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%82%a4%ef%bc%88%e5%95%86%e6%a5%ad%e6%96%bd%e8%a8%ad%ef%bc%89|町田マルイ(商業施設)|761|89https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%94%ba%e7%94%b0%e3%83%a2%e3%83%87%e3%82%a3%ef%bc%88%e5%95%86%e6%a5%ad%e6%96%bd%e8%a8%ad%ef%bc%89|町田モディ(商業施設)|762|91https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%94%ba%e7%94%b0%e6%9d%b1%e6%80%a5%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%ba%ef%bc%88%e5%95%86%e6%a5%ad%e6%96%bd%e8%a8%ad%ef%bc%89|町田東急ツインズ(商業施設)|763|124https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%94%ba%e7%94%b0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%93%e3%83%ab%ef%bc%88%e5%95%86%e6%a5%ad%e6%96%bd%e8%a8%ad%ef%bc%89|町田センタービル(商業施設)|764|51https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%ab%e3%83%9f%e3%83%8d%e7%94%ba%e7%94%b0%ef%bc%88%e5%95%86%e6%a5%ad%e6%96%bd%e8%a8%ad%ef%bc%89|ルミネ町田(商業施設)|765|51https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%94%ba%e7%94%b0%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%ab%e3%83%8a%ef%bc%88%e5%95%86%e6%a5%ad%e6%96%bd%e8%a8%ad%ef%bc%89|町田ジョルナ(商業施設)|766|84https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%9f%e3%83%bc%e3%83%8a%e7%94%ba%e7%94%b0%ef%bc%88%e5%95%86%e6%a5%ad%e6%96%bd%e8%a8%ad%ef%bc%89|ミーナ町田(商業施設)|767|35https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%95%86%e6%a5%ad%e6%96%bd%e8%a8%ad|商業施設|768|65

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%95%86%e6%a5%ad%e6%96%bd%e8%a8%ad%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|商業施設(開店情報)|769|31https://kawariyuku-machida.com/tag/%e5%95%86%e6%a5%ad%e6%96%bd%e8%a8%ad%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|商業施設(閉店情報)|770|21https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e9%a7%90%e8%bc%aa%e5%a0%b4%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|自転車駐輪場(開店情報)|772|28https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e9%a7%90%e8%bc%aa%e5%a0%b4%ef%bc%88%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e9%96%a2%e9%80%a3%ef%bc%89|自転車駐輪場(自転車関連)|773|41https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e9%a7%90%e8%bc%aa%e5%a0%b4%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|自転車駐輪場(閉店情報)|774|11https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e9%96%a2%e9%80%a3|自転車関連|775|115

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab%ef%bc%88%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e9%96%a2%e9%80%a3%ef%bc%89|シェアサイクル(自転車関連)|776|21https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|自転車販売店(閉店情報)|778|6https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%ba%97%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|自転車販売店(開店情報)|779|16https://kawariyuku-machida.com/tag/%e7%94%ba%e7%94%b0%e9%a7%85%e5%91%a8%e8%be%ba%e3%81%ae%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%83%b3%e5%ba%97%ef%bc%88%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%83%b3%e5%ba%97%ef%bc%89|町田駅周辺のラーメン店(ラーメン店)|780|135https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%ef%bc%89|自転車ロードレース(スポーツ)|782|17https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%81%94%e5%bd%93%e5%9c%b0%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%ef%bc%88%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%96%a2%e9%80%a3%ef%bc%89|ご当地マンホール(行政関連)|783|18https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%81%8f%e3%82%89%e5%af%bf%e5%8f%b8%ef%bc%88%e5%9b%9e%e8%bb%a2%e5%af%bf%e5%8f%b8%ef%bc%89|くら寿司(回転寿司)|789|3https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%ba%97|自転車販売店|795|27

https://kawariyuku-machida.com/tag/sc%e7%9b%b8%e6%a8%a1%e5%8e%9f%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%ef%bc%89|SC相模原(スポーツ)|824|6https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84|スポーツ|825|197

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b5%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%ef%bc%89|サッカー(スポーツ)|826|89https://kawariyuku-machida.com/tag/fc%e7%94%ba%e7%94%b0%e3%82%bc%e3%83%ab%e3%83%93%e3%82%a2%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%ef%bc%89|FC町田ゼルビア(スポーツ)|827|117https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97|スポーツショップ|828|25

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|スポーツショップ(閉店情報)|829|12https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|スポーツショップ(開店情報)|830|13https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc|ホームセンター|831|24

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|ホームセンター(開店情報)|832|12https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%88%e9%96%89%e5%ba%97%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%89|ホームセンター(閉店情報)|833|6https://kawariyuku-machida.com/tag/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e6%96%99%e7%90%86%ef%bc%88%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e5%ba%97%ef%bc%89|韓国料理(飲食店)|834|15https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%a4%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%b3%ef%bc%88%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e5%ba%97%ef%bc%89|イタリアン(飲食店)|835|76https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%83%95%ef%bc%88%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%ef%bc%89|ゴルフ(スポーツ)|836|12https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%81%94%e3%81%bf%e5%87%a6%e7%90%86%ef%bd%a5%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab%ef%bc%88%e8%a1%8c%e6%94%bf%e9%96%a2%e9%80%a3%ef%bc%89|ごみ処理・リサイクル(行政関連)|838|20https://kawariyuku-machida.com/tag/%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e9%a7%90%e8%bc%aa%e5%a0%b4|自転車駐輪場|892|3

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%a1|エンタメ|907|100

https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a1%e3%83%bb%e6%bc%ab%e7%94%bb%e3%83%bb%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%ef%bc%88%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%a1%ef%bc%89|アニメ・漫画・ゲーム(エンタメ)|908|70https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%9e%e3%83%bb%e5%ae%9f%e5%86%99%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%83%bbcm%ef%bc%88%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%a1%ef%bc%89|ドラマ・実写映画・CM(エンタメ)|909|19https://kawariyuku-machida.com/tag/%e3%83%90%e3%83%a9%e3%82%a8%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bb%e6%97%85%e7%95%aa%e7%b5%84%ef%bc%88%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%a1%ef%bc%89|バラエティ・旅番組(エンタメ)|910|11

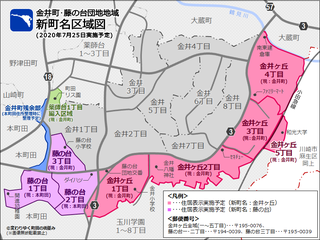

可能な限り道路を境に区切られた方が分かり易いかもね。配達業務に携わる人々などにとっても。

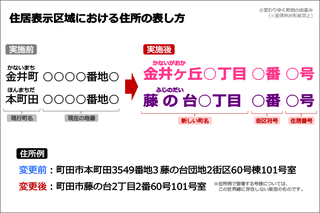

昔 藤の台団地に住んでいましたが、いろいろと書類を書くときに、本町田****番地藤の台団地-**-***と記載していましたが、今度は、短くてわかりやすいですね。

20年くらい前に、何処に我が家を構えるかで見て歩いた場所が含まれているので、他人事とは思えず。(余計な一言か…という自覚もありつつ)

住んでる方をdisるつもりは無いのですが、地割(じわり)、名称とも、地元の人は納得したのですかね。

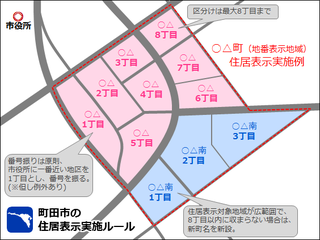

原則は1~8丁目までって、この記事でも説明がありましたが、原則はあくまで原則ということで、元は「金井町」なのですから、「金井10丁目」などじゃダメなんでしょうかね。

地域のつながりを無視して、原理原則に縛られたお役所仕事の典型な気がします。

地形が細長くて、金井町に入れてもらえなかった場所を掻き集めた印象が。

「金井ヶ丘」ってネーミングは、音の美しさもイマイチですが、「丘」って付けちゃったんですね。

名は体を表すと言いますが、自分のイメージでは「〇〇が丘」って地名は土地の”高低差が厳しくて生活が大変な地形”を”良い感じに美化した”イメージがあり、不動産価値も下がった気がします。

金井ヶ丘1、2丁目付近の方は、玉川学園の4、5丁目に編入してくれ!とゴネた方がお得だったのでは?

30年前のバブルの時代なら土地の名称一つでも大騒ぎだったんでしょうが、

少子高齢で空き家が山積、おまけに町田くんだりで果たして玉川学園がブランドでしょうか?

都心の地価が高いのはひとえに中国の富裕層が投資目的で購入してるからで、

今の日本の若年層は不動産にはあまり執着はないでしょう。

でも、一億総不動産屋だったあの頃が華だったのかもしれません。

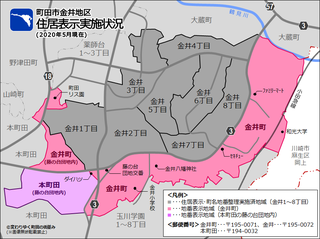

本町田地区はいつ頃番地整理されるのでしょうか。早期実施お願いします。

~ヶ丘、~台…東急沿線みたいで良いかと思います。私は起伏のある土地は雰囲気があって好きです。

自宅は丘の上で買い物等大変ですが。(^^;

正直金井町は金井町でよかった

新人の配達員の方なのでしょうか、年に1度くらい場所がわからないって電話かかってきますけど

台とかヶ丘付けがちですよね なんでもいいですけど

金井8丁目が生まれると同時になお金井町地域が残り、あとで困ることが予測された時点で、金井1~8丁目は金井東と金井西にしておけば良かったのではないでしょうかね。